Metodologías y comunicación

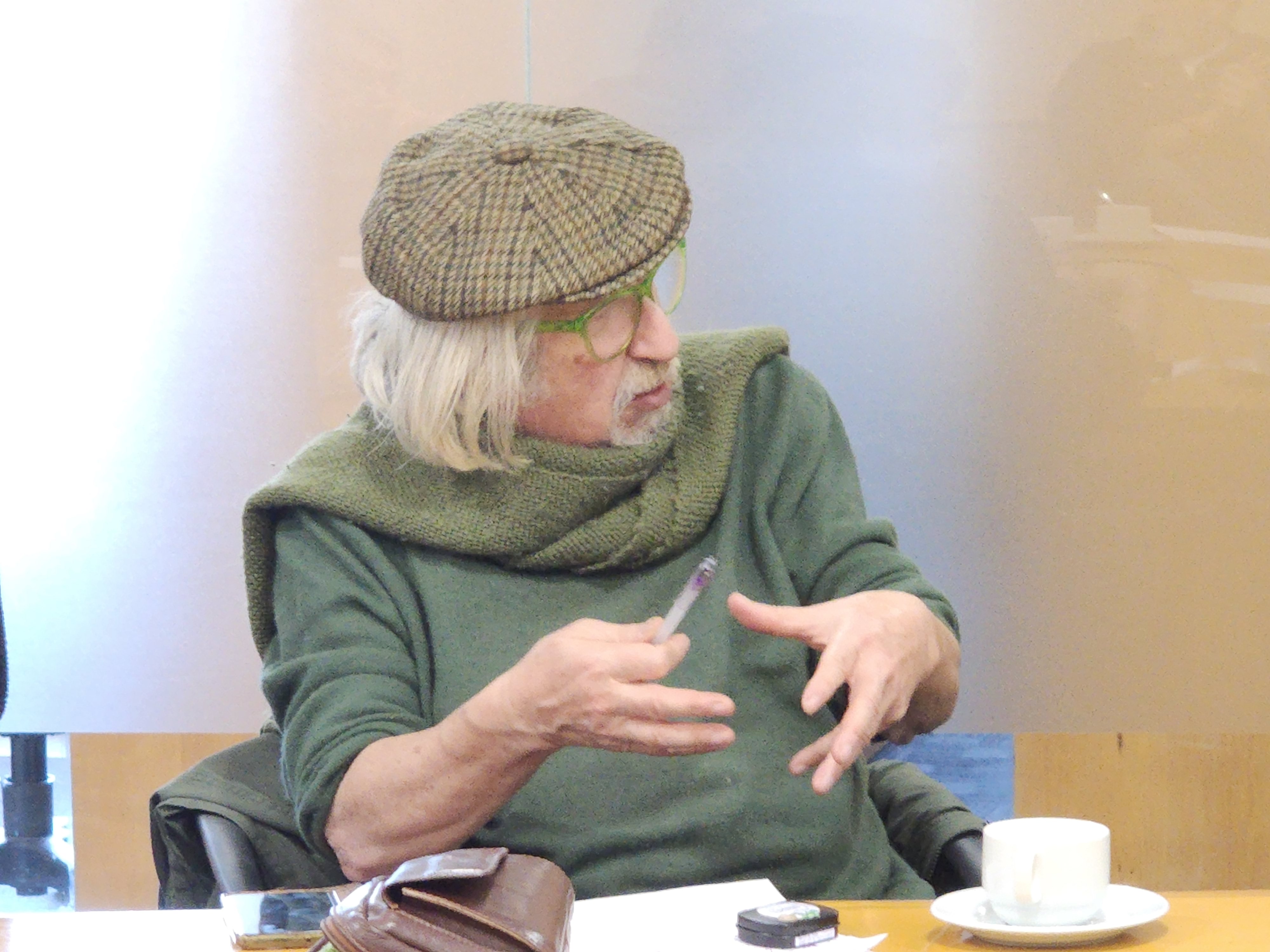

Profesor Rafael Del Villar modera panel sobre investigación en semiótica realizada en FCEI

Prof. Rafael Del Villar modera panel sobre semiótica en Chile

“¿Para qué investigamos en semiótica?” fue el nombre del coloquio organizado por la Asociación Chilena de Semiótica y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, instancia en la que el profesor titular de la Universidad de Chile dirigió una mesa donde se abordaron investigaciones que involucran a la disciplina en el estudio de los videojuegos y de la región de Asia Pacífico, todas realizadas en FCEI.

El profesor Rafael Del Villar, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, FCEI, moderó un panel en el coloquio “¿Para qué investigamos en semiótica?", organizado por la Asociación Chilena de Semiótica y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica el pasado martes 8 de julio.

El profesor Rafael Del Villar, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, FCEI, moderó un panel en el coloquio “¿Para qué investigamos en semiótica?", organizado por la Asociación Chilena de Semiótica y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica el pasado martes 8 de julio.

En concreto, la mesa trató sobre las diferentes perspectivas semióticas que se cultivan en Chile, la que contó con la participación, por parte de FCEI, del profesor Víctor Fajnzylber y de la egresada de Periodismo, Magíster en Comunicación Social de la U. de Chile y periodista de la Dirección de Extensión y Comunicaciones de FCEI, María Paz Donoso.

En relación a la semiótica de los videojuegos y realidad virtual, el profesor Fajnzylber planteó que el principal desafío en torno a su investigación es la adaptación de las metodologías semióticas a objetos interactivos, donde la acción del usuario define en gran medida la experiencia, más allá de un contenido lineal.

“Hemos estudiado siempre la recepción y la significación de contenidos audiovisuales lineales. Por eso el gran desafío de la última media década es cómo adaptamos nuestros dispositivos tecnológicos y metodológicos a estos objetos. Donde el actuar define mucho más lo que se experimenta, no es solo significación, sino que también acción. Y es en los videojuegos donde esto se manifiesta mucho más”, afirmó.

“Hemos estudiado siempre la recepción y la significación de contenidos audiovisuales lineales. Por eso el gran desafío de la última media década es cómo adaptamos nuestros dispositivos tecnológicos y metodológicos a estos objetos. Donde el actuar define mucho más lo que se experimenta, no es solo significación, sino que también acción. Y es en los videojuegos donde esto se manifiesta mucho más”, afirmó.

En ese sentido, el académico mencionó, como ejemplo de lo anterior, un estudio que está liderando sobre la significación y respuesta ante videojuegos de terror en jóvenes de entre 19 y 25 años. “Tomamos dos juegos, ambos con un soporte tradicional de monitor y también de realidad virtual, con dos estilos opuestos de terror: uno basado en el “espanto” (amenaza directa) y otro en el “terror psicológico” (basado en la expectativa del usuario). Analizamos una muestra de veinte minutos y pudimos constatar que todos jugaron de forma diferente, no hubo un patrón generalizado”. Y en relación a esto último, estudiaron, de igual forma, la reacción de los jugadores frente al juego.

“Grabamos sus partidas y medimos el estrés a través de una pulsera especial. Nos preguntamos, cómo, en qué momento y por qué se estresa el jugador. Entonces tenemos dos registros: su narrativa, colores, contenido, materialidad y por otro el de la experiencia corporal. Nuestro objetivo es comparar sus respuestas corporales y emocionales considerando la influencia de la expectativa y contexto del juego”, agregó.

Otra de las preguntas claves, según Fajnzylber, es si existen diferencias significativas en la experiencia del miedo y el terror al jugar en un monitor versus con un casco de realidad virtual. “La premisa inicial era que el miedo sería más fuerte en realidad virtual, pero los resultados preliminares sugieren que los distintos tipos de jugadores pueden influir más que la tecnología en sí”, concluyó el académico de FCEI.

Otra de las preguntas claves, según Fajnzylber, es si existen diferencias significativas en la experiencia del miedo y el terror al jugar en un monitor versus con un casco de realidad virtual. “La premisa inicial era que el miedo sería más fuerte en realidad virtual, pero los resultados preliminares sugieren que los distintos tipos de jugadores pueden influir más que la tecnología en sí”, concluyó el académico de FCEI.

Semiótica sobre Japón y Corea del Sur

En paralelo, María Paz Donoso subrayó la necesidad de comprender la construcción de sentido y sus diferencias en la comunicación intercultural masiva entre Japón, Corea del Sur y Latinoamérica. En esa línea, destacó las características particulares que definen a la imagen japonesa a partir de la semiótica, tomando como referencia a autores como Roland Barthes, Francisco Varela y al propio profesor Del Villar.

“Primero, podemos notar la ausencia de un sujeto que esté por sobre su entorno próximo, existiendo una ruptura en las relaciones visuales de figura y fondo que se ven en occidente, significando ambas por igual; en segundo lugar, el elemento narrativo no es el más importante en la construcción del significado, sino que está en equilibrio con los colores, las angulaciones, los encuadres, incluso aportando más que la narración como tal; y por último, la argumentación visual es predominante, donde el concepto fijo, abstracto y descriptivo da paso a una experiencia en la que cuerpo e imagen son las protagonistas”, afirmó.

%2015.47.00.png) Mediante estos atributos, la egresada de Periodismo indicó la lectura que, en clave occidental, realizan los seguidores de los productos audiovisuales japoneses y coreanos en la búsqueda de una identidad individual con valores que, en Asia, responden a intereses colectivos. “Los fans chilenos, a menudo, no comprenden el funcionamiento visual de Japón y Corea del Sur, lo que resalta las brechas culturales entre Chile y Asia Pacífico, diferencias en la percepción y cognición que son importantes para avanzar en la integración entre ambas regiones en un contexto digital”, explicó en la instancia a partir de la investigación realizada para su memoria de título.

Mediante estos atributos, la egresada de Periodismo indicó la lectura que, en clave occidental, realizan los seguidores de los productos audiovisuales japoneses y coreanos en la búsqueda de una identidad individual con valores que, en Asia, responden a intereses colectivos. “Los fans chilenos, a menudo, no comprenden el funcionamiento visual de Japón y Corea del Sur, lo que resalta las brechas culturales entre Chile y Asia Pacífico, diferencias en la percepción y cognición que son importantes para avanzar en la integración entre ambas regiones en un contexto digital”, explicó en la instancia a partir de la investigación realizada para su memoria de título.

Por otra parte, y en la comunicación de Chile hacia Japón, Donoso analizó el caso del vino chileno Alpaca, el más vendido en dicho país desde 2019. Y en sintonía con las características propias de la imagen japonesa, el estudio semiótico de siete afiches publicitarios, realizado en el marco de su tesis de magíster en 2023, revela que, “a diferencia de la publicidad occidental, que enfatiza la narrativa y los valores, la del vino Alpaca se aleja de este patrón, priorizando elementos visuales como el color y, crucialmente, la luz, para implicar al consumidor, siendo un caso exitoso de integración y entendimiento entre dos regiones con evidentes diferencias culturales”, finalizó.

El encuentro congregó a diversos investigadores chilenos que desarrollan la semiótica en investigaciones relacionadas con imaginarios sociales, medios de comunicación, el cine, la historia, la literatura, la publicidad, el diseño, la cosmogonía religiosa, signos indexales y percepción e interpretación del seguimiento ocular.

El profesor Rafael Del Villar, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, FCEI, moderó un panel en el coloquio “¿Para qué investigamos en semiótica?", organizado por la Asociación Chilena de Semiótica y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica el pasado martes 8 de julio.

El profesor Rafael Del Villar, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, FCEI, moderó un panel en el coloquio “¿Para qué investigamos en semiótica?", organizado por la Asociación Chilena de Semiótica y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica el pasado martes 8 de julio. “Hemos estudiado siempre la recepción y la significación de contenidos audiovisuales lineales. Por eso el gran desafío de la última media década es cómo adaptamos nuestros dispositivos tecnológicos y metodológicos a estos objetos. Donde el actuar define mucho más lo que se experimenta, no es solo significación, sino que también acción. Y es en los videojuegos donde esto se manifiesta mucho más”, afirmó.

“Hemos estudiado siempre la recepción y la significación de contenidos audiovisuales lineales. Por eso el gran desafío de la última media década es cómo adaptamos nuestros dispositivos tecnológicos y metodológicos a estos objetos. Donde el actuar define mucho más lo que se experimenta, no es solo significación, sino que también acción. Y es en los videojuegos donde esto se manifiesta mucho más”, afirmó. Otra de las preguntas claves, según Fajnzylber, es si existen diferencias significativas en la experiencia del miedo y el terror al jugar en un monitor versus con un casco de realidad virtual. “La premisa inicial era que el miedo sería más fuerte en realidad virtual, pero los resultados preliminares sugieren que los distintos tipos de jugadores pueden influir más que la tecnología en sí”, concluyó el académico de FCEI.

Otra de las preguntas claves, según Fajnzylber, es si existen diferencias significativas en la experiencia del miedo y el terror al jugar en un monitor versus con un casco de realidad virtual. “La premisa inicial era que el miedo sería más fuerte en realidad virtual, pero los resultados preliminares sugieren que los distintos tipos de jugadores pueden influir más que la tecnología en sí”, concluyó el académico de FCEI.%2015.47.00.png) Mediante estos atributos, la egresada de Periodismo indicó la lectura que, en clave occidental, realizan los seguidores de los productos audiovisuales japoneses y coreanos en la búsqueda de una identidad individual con valores que, en Asia, responden a intereses colectivos. “Los fans chilenos, a menudo, no comprenden el funcionamiento visual de Japón y Corea del Sur, lo que resalta las brechas culturales entre Chile y Asia Pacífico, diferencias en la percepción y cognición que son importantes para avanzar en la integración entre ambas regiones en un contexto digital”, explicó en la instancia a partir de la investigación realizada para su memoria de título.

Mediante estos atributos, la egresada de Periodismo indicó la lectura que, en clave occidental, realizan los seguidores de los productos audiovisuales japoneses y coreanos en la búsqueda de una identidad individual con valores que, en Asia, responden a intereses colectivos. “Los fans chilenos, a menudo, no comprenden el funcionamiento visual de Japón y Corea del Sur, lo que resalta las brechas culturales entre Chile y Asia Pacífico, diferencias en la percepción y cognición que son importantes para avanzar en la integración entre ambas regiones en un contexto digital”, explicó en la instancia a partir de la investigación realizada para su memoria de título.